| 内容 |

①寄与率の意義

(a)特許出願された発明が特許されると、独占排他権たる特許権が付与されます。

(b)そして侵害行為に対する救済として、損害倍賞請求権が認められますが、無体財産権としての特性から、損害額(逸失利益)を立証することが困難な場合が少なくありません(→逸失利益とは)。

このため、損害額の算定方法の特則(特許法第102条第1項、第2項、第3項)が認められています。

(c)特許法第102条第1項は、特許権者又は専用実施権者(以下「権利者」という)が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対して損害の賠償を請求する場合において、侵害者が侵害行為を組成した物を譲渡したときに、

[譲渡数量]×[権利者が侵害行為がなければ販売できた物の単位当たりの利益額]

を権利者の実施の能力に応じた額を超えない範囲において、権利者が受けた損害の額とすることができる旨を定めています。

但し、権利者が販売できない事情があるときには、この事情に応じた数量を控除しなければなりません。

(d)しかしながら、権利者が販売できない事情がなくても、この計算式通りに損額額を算定すると、算定額が侵害行為による逸失利益に比べて過大となり、不合理となってしまうことがあります。

例えば特許の対象が侵害品の一部であり、特許発明が必ずしも侵害品の全体の利益に直結しない場合があります。

例えば侵害品のある性能を実現するために複数の発明が用いられており、当該性能を実現する上での特許発明の寄与の程度が低いような場合です。

こうした不都合を回避するために用いられる概念として、寄与率があります。

ここでは、特許法第102条第1項の適用に際して、寄与率が考慮された事例を紹介します。

②寄与率の事例の内容

[事件の表示]平成22年(ネ)第10032号

[事件の種類]特許侵害訴状事件(1審認容)の控訴審(認容)

[発明の名称]ソリッドゴルフボール

[事件の経緯]

(a)甲は、ソリッドゴルフボールと称する発明の特許出願に対して付与された特許権を所有し、この特許権を乙が侵害したとして損害賠償の請求等を求めて、提訴しました。

(b)原審における争点は、

①被告各製品は第2次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するか(充足論)

②本件特許に無効理由があるか(無効論)

③損害額及び利得額の範囲

でしたが、原判決は、

上記争点①につきこれを肯定し、

同②はこれを否定し、

同③につき損害賠償・不当利得金の合計17億8620万4028円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の限度でこれを肯定しました。

そこで、これに不服の乙(一審被告)が本件控訴を提起し、同じくこれに不服の甲(一審原告)が附帯控訴を提起しました。

→付帯控訴とは

以下、寄与率に関する当事者の主張及び裁判所の判断を示します。

[被告の主張]

原判決は、単位数量当たりの利益額の算定に当たって、寄与率は考慮すべきではないと判示するが、本件のような、■■は、本件特許権によりもたらされたものでないことが明らかであり、本件特許権の寄与率を考慮しない限り、適切な「単位数量当たりの利益」を算定できないことは明白である(■■は判決文において掲載を省略された事柄)。

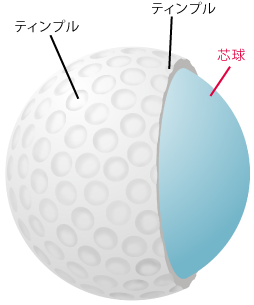

なお、一審原告自らが、製品カタログ(乙116、117)において、ゴルフボールの「コアテクノロジー」「カバーテクノロジー」「ディンプルテクノロジー」の各特徴を並列的に記載しており、「ゴルフボールの芯球は、正に最終製品の最重要の核」という一審原告の主張は失当である。また、本件訂正発明の作用効果である飛び性能が「ボール初速度」を意味することは、本件明細書から明らかであるところ、上記製品カタログにおいて、飛びのメカニズムとして、ボール初速のほかに、スピン、打ち出し角、ディンプルが並列的に記載されているとおり、飛び性能(初速度)が「最も重要な性能」とする一審原告の主張は誤りである。

また、侵害に係る特許発明以外の技術が製品に寄与しており、これらの技術の寄与が無視できない場合には、「単位数量当たりの利益」を算定するに当たり、当該特許発明が寄与している割合を考慮するのが、損害論の実質的な妥当性を図るという観点から合理性があり、この点は、特許法102条1項においても妥当するものである。

そして、同項の適用に当たり、寄与度を考慮して減額した裁判例は多数存在する(知財高裁平成17年9月29日判決、東京地裁平成14年3月19日判決、大阪地裁平成12年9月26日判決、東京高裁平成11年6月15日判決)。

[原告の主張]

一審被告は、■■が本件特許によりもたらされたものでないことは明らかであり、本件特許の寄与率を考慮すべき旨主張するが、単位数量当たりの利益額は製品の種類ごとに異なって当然である。

また、一審被告は、原告製品のゴルフボールは、特許権の件数という観点からの寄与率も、本件特許権が100%でないのは明らかであり、寄与率を全く考慮しない原判決は失当であると主張する。

しかし、一審被告は、原告各製品のうちの特定の製品について、単に実施されている特許権の件数を指摘するのみで(乙90)、原判決も認定するとおり、「原告各製品について本件特許と本件特許以外の一審原告の特許がどのように実施されているのかについて具体的に主張立証するものではない」から、そもそも主張自体失当である。

また、単位数量当たり利益額の算定に当たって寄与率を考慮すべきという考え方は少数説にすぎない上、寄与率を肯定する見解も、例えば自動車のように様々な分野の多数の特許発明が実施されているような場合に、製品の一部分のみが侵害部分であるときには、製品全体の価格を基礎として算定した単位当たりの利益額に基づき損害額を算定することが常識的にみて不都合と思われるような事態を想定したものであって、本件のように、ゴルフボールの飛び性能を向上させるというゴルフボールそのものに関する物の特許が実施されている場合には、適用の前提を欠いているというべきである。

本件のゴルフボールの芯球は、正に最終製品の最重要の核であり、カバーと一体化して最終製品となっているものであって、「芯球はゴルフボールの一部分である」という考え方は妥当性を欠き、製品全体の価格を基礎として「単位数量当たりの利益額」を算定することが常識的にみて不都合というような関係にもない。

このほか、本件特許の構成要件の一つとされる物質(PCTP及びその金属塩)のコスト割合と本件訂正発明の価値は全く無関係であるから、製造コストに占める「PCTP及びその金属塩」の価額割合に減額すべき合理的理由は全く存在しない。

[裁判所の判断]

ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とする本件特許は、必ずしも製品(ゴルフボール)全体の利益に直結するとはいえないため、特許法102条1項ただし書の適用において、本件特許の寄与率を考慮することとする。

そして、前記(ア)、(イ)のとおり、我が国のゴルフボール市場においては、平成15年ないし平成19年において、一審原告が1位、一審被告が3位のシェアを有しており、一審被告を除いた市場を仮定すると、一審原告のシェアは約40%強である。一方、米国では、2005年(平成17年)ころ、アクシネット・カンパニーがゴルフボール市場のシェアにおいて1位であり、日本でも、宣伝等によりその知名度は非常に高い。

また、前記のとおり、ゴルフボールは特許の塊ともいわれ、一審原告のゴルフボールにおいても、本件特許以外に多くの特許が用いられており、本件特許は、ゴルフボールの芯球部分を特定の化学物質を含有するゴム組成物で形成したことを特徴とし、飛び性能の更なる向上を目的とするものである。

そして、ゴルフボールにおいては、コア(芯球)のみでなく、カバー、ディンプルも重要であって、その性能としても、飛び性能のみならずスピン、打ち出し角、ディンプル等に関するものも重要である。

以上の諸事情を総合的に考慮して、本件特許の寄与率を50%と認定することとし、本件において、一審原告が「販売することができないとする事情」に相当する数量に応じた控除後の割合としては、原判決における40%を前提としつつ、本件特許の寄与率50%をも考慮して、上記控除後の割合を20%と認めるのが相当である。

[コメント]

(a)本事例では、寄与率がどういう場合に考慮されるべきかと言うことが論じられています。

判決文中の「ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とする本件特許は、必ずしも製品(ゴルフボール)全体の利益に直結するとはいえないため、特許法102条1項ただし書の適用において、本件特許の寄与率を考慮する」という箇所に注意して下さい。

(b)本件特許発明は、飛距離を伸ばすために有利な特定化学物質を芯球部分(コア)に用いることを内容とし、“飛び性能の更なる向上を目的とする”ものですが、“更なる向上”という言葉から判るように、飛び距離を伸ばすために特許発明以外の技術も用いられていることが推察されます。さらに望んだ方向・角度にボールを飛ばすためには、“スピン、打ち出し角、ディンプル”の要素も重要です。

そうした事情を考慮して、裁判所は、本件特許の寄与率を50%としました。

|